| 分類代碼: 0805 |

| 疾病類別: 08 |

| 疾病名稱: 斑色魚鱗癬 ( Harlequin Ichthyosis ) |

| 現階段政府公告之罕見疾病: 有 |

| 是否已發行該疾病之宣導單張: 沒有 |

|

ICD-9-CM診斷代碼:757.1 ICD-10-CM診斷代碼:Q80.4 病因學

斑色魚鱗癬(Harlequin ichthyosis, HI),也稱為Ichthyosis fetalis,為先天性魚鱗癬中最嚴重的一型,因人體第2號染色體(2q35)上的ABCA12基因突變而導致。患者一出生,即可見全身性異常增厚的角質層,使患者的嘴唇向外牽引拉開,面部表情有點像小丑的微笑,增厚的角質層被紅色的裂縫隔開形成角化菱形的鱗片,和十七世紀義大利即興喜劇中小丑(Harlequin)穿著的服裝相似,所以此病才稱為Harlequin ichthyosis (小丑魚鱗癬)。

HI的致病主因為位於2q35的ABCA12基因突變,使調控脂質運送的ABCA12蛋白異常所致。皮膚表皮最外層的角質層由死掉的角質細胞堆積而成。活的角質細胞中有富含脂質的層板顆粒(lamellar granules),ABCA12為層板顆粒膜上的蛋白質,負責將脂質glucosylceramide運送至顆粒中。顆粒中的脂質最後會經胞釋作用(exocytosis)充滿細胞間隙。因此在角質層中還有脂質層(lipid lamellae)填充在死掉的角質細胞間,和皮膚的脫屑與防水作用有關。

HI患者的角質細胞,其層板顆粒缺乏或有異常的ABCA12蛋白,使角質層喪失脂質,皮膚脫屑作用無法進行,所以造成角質大量堆積、皮膚滲透性異常。這些大規模、角狀、緊實的角質斑塊,會牽扯深層組織,在皮膚上產生龜裂性的傷痕,這些如盔甲般的角質塊也使眼部、嘴部、耳朵與四肢不正常緊縮,破壞皮膚的保護與防禦性,使水分、體溫的調控失衡,常併發嚴重的細菌感染;由於皮膚僵硬阻礙了胸壁的擴張,常常導致換氣不足與呼吸衰竭。

遺傳模式

體染色體隱性遺傳。HI為罕見的嬰兒疾病且致死率高,呼吸衰竭與感染為主要死亡原因。但近期因嬰幼兒重症照顧進步,嬰兒期的存活率已提升,男女或種族的患病率目前並無特殊統計。

發生率

罕見,報告發生率約在1/300000到1/1000000之間。

臨床症狀

此疾病主要病變在皮膚,但其他系統也會受到影響,常伴隨肢體變形的情形,患病的嬰兒大都有早產的現象。眼瞼外翻和嘴唇外翻為典型表徵,其他症狀為耳廓發育不良,手臂、足部、手指、腳趾彎曲或發育不全,而皮膚屏障功能的破壞會導致脫水、電解質失衡、體溫失調、感染機率增加。堅硬、盔甲般的角質斑塊會阻礙呼吸及經口攝食,但患者小腸的吸收功能正常。

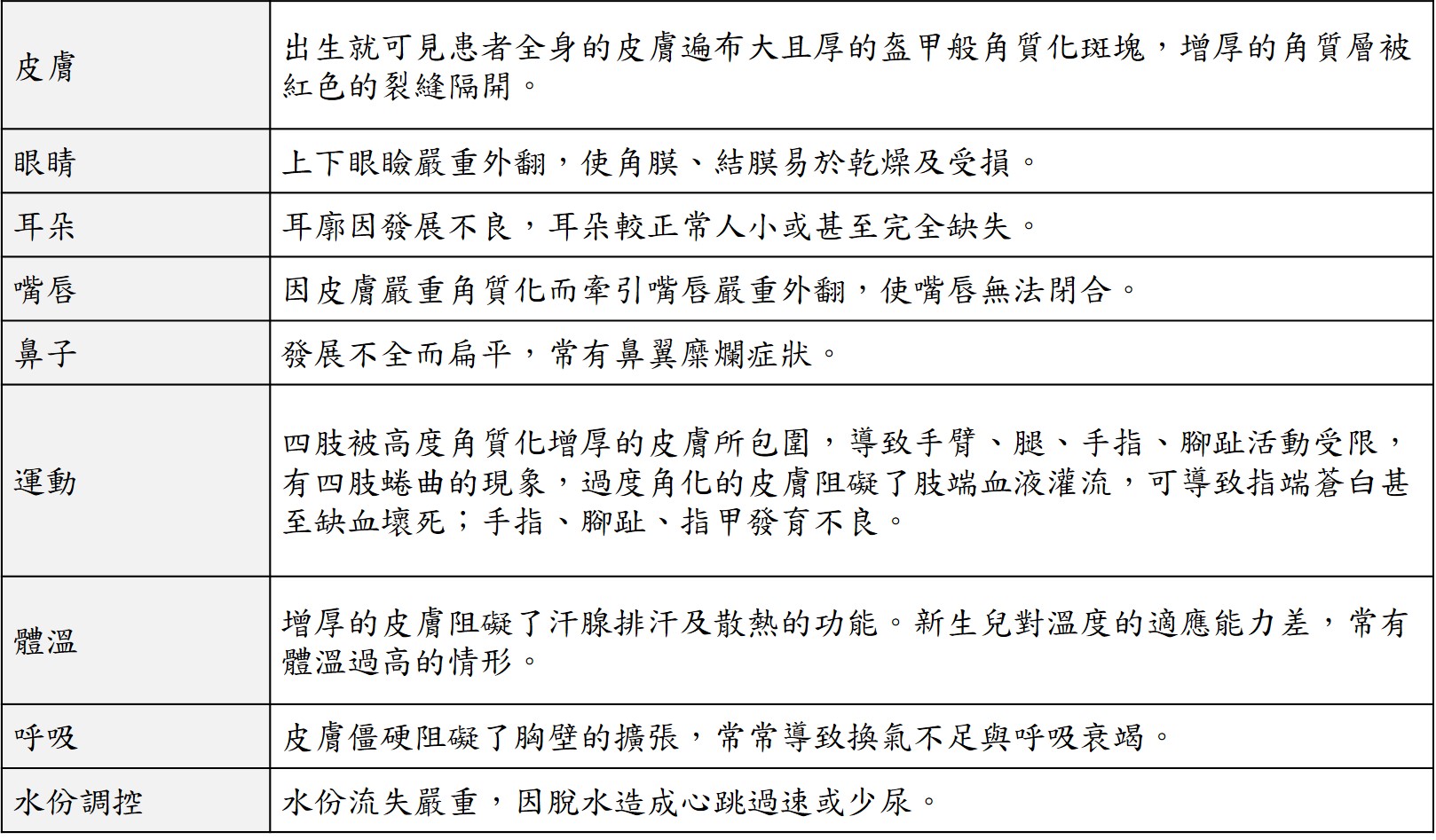

各器官之症狀一覽表

診斷

超音波產檢、臨床表徵、基因診斷、皮膚組織切片。

1.臨床診斷:臨床表徵明顯,為診斷依據。

2.皮膚切片:極度過度角化的角質層,毛囊可見在毛幹周圍同心圓樣角質堆積。電子顯微鏡下可觀察角質細胞中的層板顆粒有無異常。

3.基因檢查:2q35的ABCA12是否有突變。

4.產前診斷:若家族中缺陷基因已經基因檢查確認,可於懷孕10-12週時以絨毛膜或懷孕14-16週時以羊水直接進行胎兒的基因分析;另外,產檢時或許可藉由超音波檢查觀察到胎兒皮膚的異常。

治療及預後

在過去,大部分HI的寶寶很少能存活超過數天,最常見的死因是感染或呼吸衰竭。現在由於嬰幼兒加護照顧的進步以及口服A酸的使用,存活率已可至百分之五十。已經有許多患童可以存活至青少年期或成年。

罹病寶寶應立即入住嬰兒加護病房,由嬰幼兒重症及跨團隊醫師合作偕同治療。

1. 體內恆定:新生兒的呼吸、循環恆定是很重要的,因此需在保溫箱中,隨時監測體溫、呼吸、心跳及血氧濃度,避免體溫過高。靜脈注射通常都是必要的,以維持身體水份與電解質的平衡。

2. 眼瞼外翻:可擦凡士林以保護眼睛。

3. 皮膚:可幫患者一天泡兩次澡,或用沾生理食鹽水的紗布輔以無刺激性的軟膏,幫助角質軟化和脫皮作用,但不建議使用水楊酸(Salicylic Acid)因可能經皮吸收造成水揚酸中毒。

4. 避免感染:儘量保持環境無菌,以避免細菌感染,並密集做皮膚細菌培養,監測是否有金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等的感染。

5. 建議儘早(七日內)開始使用口服A酸acitretin治療,可改善症狀並增加存活率。

參考資料

Glick JB, Craiglow BG, Choate KA, et al. Improved Management of Harlequin Ichthyosis With Advances in Neonatal Intensive Care. Pediatrics. 2017;139(1):e20161003.

2017年委託台大醫院基因醫學部 審稿 |