| 分類代碼:1007 |

| 疾病類別:10 |

| 疾病名稱: McCune-Albright氏症候群,纖維性骨失養症 ( McCune Albright Syndrome ) |

| 現階段政府公告之罕見疾病: 有 |

| 是否已發行該疾病之宣導單張:有 |

|

ICD-9-CM診斷代碼:756.59 ICD-10-CM診斷代碼:Q78.1 病因學 : McCune-Albright氏症候群(纖維性骨失養症),又稱為Albright氏症候群(Albright syndrome),最早是在1937年由McCune及Albright醫師提出相關症狀的描述。

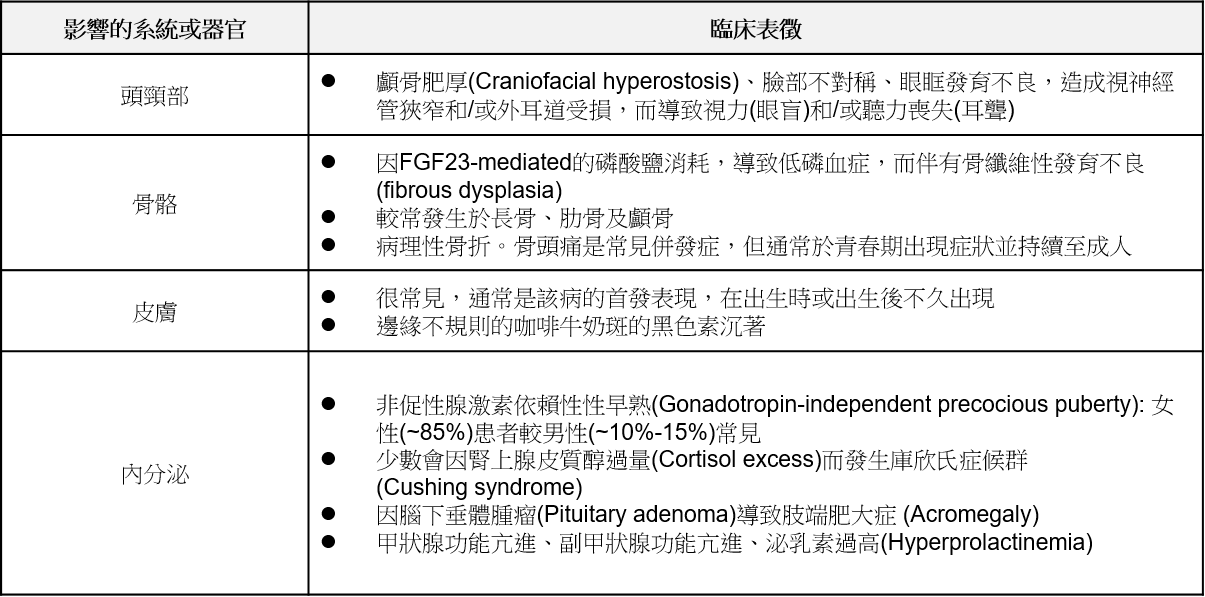

患者由於20q13.1-13.2位置上GNAS1基因(guanine nucleotide-binding protein, alpha-stimulating activity polypeptide 1 gene)在胚胎發育時期發生隨機的體細胞突變(postzygotic somatic mutation),使得Gsα蛋白的功能異常。受影響的組織可包括外胚層、中胚層和內胚層,故骨骼、皮膚及內分泌系統等組織會無法正常作用,而造成多發性骨纖維性發育不良(polyostotic fibrous dysplasia)、皮膚咖啡牛奶斑的黑色素沉著(Café au lait skin pigmentation)及內分泌系統功能亢進(endocrine hyperfunction)等症狀。

而此症的臨床表徵及嚴重度差異相當大,是因為GNAS1基因突變發生在胚胎形成的時期,而這些細胞會在分化成相對應的組織器官,也因此只有部分器官帶有這樣的缺陷基因。而依據突變發生的位置及時間點的不同,也會造成患者臨床表徵的嚴重度不同;因此稱為「特定組織的鑲嵌型(tissue-specific mosaicism)」。

若突變發生在胚胎形成早期,之後受到影響的組織器官也會愈多,患者的臨床表徵也會較為嚴重;若是突變發生在胚胎形成晚期,患者僅可能出現二、三種臨床表徵;更輕微者,可能只表現出內分泌的症狀。過去曾有文獻指出同樣為GNAS1基因發生突變,但只表現出甲狀腺功能亢進及腦下垂體腺瘤而無其他臨床表徵的案例報告。

發生率: 此症十分的罕見,目前疾病發生率估計為十萬分之一至百萬分之一左右。 遺傳模式: 此症並非由遺傳而來,而是因胚胎發育時期產生的GNAS1基因突變而致病,因此體內會有些細胞正常,而有些細胞帶有基因突變,這種現象稱為鑲嵌型(mosaicism)。疾病嚴重程度取決於GNAS1突變細胞的數量及所在位置。

目前沒有遺傳給下一代的案例被證實過,推測可能是因若患者的生殖細胞帶有GNAS1基因突變,會造成胚胎致死,因此沒有垂直遺傳的案例被報導出來。

臨床症狀:造成此疾病的GNAS1基因缺陷為特定組織鑲嵌型;因此患者疾病的嚴重度及患者下一代的存活率,將視其缺陷基因的在細胞組織中的情況而定。  診斷: 實驗室診斷 患者可抽血檢查內分泌相關激素的數值;包括:甲狀腺激素、副甲狀腺激素、促性腺激素、皮質醇、促腎上腺皮質激素、生長激素、類胰島素成長因子(IGF-I)、血磷、25-OH-Vitamin D…等,以了解內分泌系統的功能。 攝影檢查 骨骼攝影 (99mTc-MDP bone scan)及斷層掃瞄,以確定骨骼的變異程度。有顱面 骨纖維性發育不良患者,可安排眼科、耳鼻喉科和聽力學等基本評估。 基因檢測 由於此症的臨床表徵為特定組織的鑲嵌型,因此可於特定的、出現臨床表徵的組織器官中找到GNAS1缺陷基因。在基因檢測上為抽血或採集發生變異的患部組織,再以分子生物技術去進行。然而需注意基因變異檢測,仍取決於實驗室對組織中的鑲嵌型分析水平和分生診斷技術的敏感性。 治療及預後: 患者的預後取決於疾病部位和嚴重程度。目前尚無藥物可完全治癒此疾病,治療的首要目的為盡量改善症狀、減少骨折或畸形的發生。主要會依症狀的表現,選擇不同治療方式;在骨骼的問題上,若因眼眶發育不良或顱骨肥大,造成視神經管變狹窄而有損害視力之虞,需以外科手術進行矯正。多數在內分泌系統亢進的症狀,可予以藥物進行控制,或需要時可以手術切除腺體腫瘤。 2017年委託台大醫院基因醫學部 審稿 2023年林建銘醫師 審閱更新 以上資料轉錄自「罕見遺傳疾病一點通」網頁 其他有關此項疾病之介紹,請詳見本會「認識罕見遺傳疾病系列」網頁、 |

|

115年公益勸募字號: 衛部救字第1141364459號 罕見之愛 溫暖同行 |

|

||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|